Oggi la sempre maggiore diffusione dell’uso del computer, dello smartphone e della tecnologia in genere come supporto a tante attività quotidiane, rendono un grande servizio alle attività di tipo escursionistico, aumentandone notevolmente il livello di sicurezza, oltre a permettere di conoscere meglio il territorio e godere con più tranquillità della bellezza dei luoghi visitati. L’uso della tecnologia, ovviamente, non può sostituire completamente l’utilizzo degli strumenti comunemente utilizzati dall’escursionista, la bussola e la mappa cartacea oltre che lo studio dei rudimenti basilari della cartografia e dell’orienteering. Tuttavia, se gli strumenti tecnologici vengono anch’essi studiati con attenzione e non usati in modo sprovveduto, possono rappresentare un ausilio eccellente alla progettazione di nuove esperienze escursionistiche oltre che alla loro tracciatura e diffusione presso la grande platea degli appassionati.

Il sistema GPS

Parlare di tecnologia legata all’escursionismo, vuol dire parlare sopratutto (ma non soltanto) di Global Positioning System (GPS) cioè il sistema di Posizionamento Globale.

Parlare di tecnologia legata all’escursionismo, vuol dire parlare sopratutto (ma non soltanto) di Global Positioning System (GPS) cioè il sistema di Posizionamento Globale.

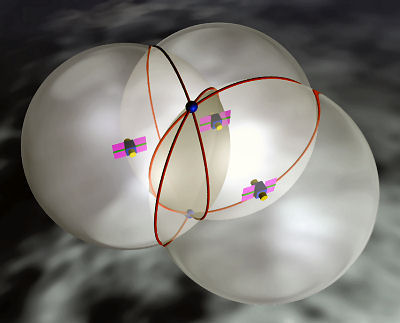

Il Sistema di Posizionamento Globale è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare, nato principalmente per scopi militari, che, attraverso una rete di circa 32 satelliti artificiali in orbita attorno alla Terra, fornisce ad un terminale mobile, o ricevitore GPS (oggi presente in tutti gli smartphone e nelle apparecchiature dedicate agli escursionisti o ai navigatori), informazioni sulle coordinate geografiche della posizione in cui si trova il terminale stesso, in ogni condizione meteorologica, ovunque sulla Terra ove vi sia una visibilità priva di ostacoli, di almeno quattro satelliti del sistema.

La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l’elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore.

Il principio di funzionamento si basa su una triangolazione sferica (trilaterazione), che parte dalla misura del tempo impiegato da un segnale radio a percorrere la distanza satellite-ricevitore. Per il calcolo della differenza dei tempi il segnale inviato dal satellite è di tipo orario, cioè contenente l’ora precisa in cui è stato inviato, segnata dall’orologio atomico presente sul satellite che è sincronizzato, con una certa tecnica, con quello del ricevitore: il ricevitore calcola l’esatta distanza dal satellite a partire dalla differenza (dell’ordine dei microsecondi) tra l’orario pervenuto e quello del proprio orologio, tenendo conto della velocità di propagazione del segnale, che è la velocità della luce.

Generalmente l’accuratezza della posizione determinata dall’attuale sistema è attorno ai 5 metri e, salvo casi particolari come alti palazzi o strette gole, non supera i 10 metri.

Generalmente l’accuratezza della posizione determinata dall’attuale sistema è attorno ai 5 metri e, salvo casi particolari come alti palazzi o strette gole, non supera i 10 metri.

I ricevitori GPS sono oggi utilizzati in tutta la navigazione aerea, marittima e terrestre, associati a cartografia memorizzata nei navigatori per uso automobilistico e come ausilio alle attività outdoor. Il funzionamento e la precisione del sistema GPS non sono garantiti in modo assoluto e dipendono, in parte, anche dal sistema di satelliti utilizzati per il rilevamento.

Principali sistemi satellitari globali di navigazione:

- Lo statunitense Global Positioning System (GPS) è composto da 32 satelliti in orbita su sei differenti piani orbitali, dei quali 24 in uso ed 8 di riserva.

- Il sistema sovietico GLONASS.

- La Cina possiede un proprio sistema globale di navigazione, chiamato Beidou il quale utilizza 4 satelliti (tre operativi ed uno di riserva).

- Il sistema di posizionamento Galileo è invece totalmente sviluppato in Europa dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e può contare su 26 satelliti orbitanti.

Cartografia computerizzata

L’uso del GPS in un’escursione può essere di una utilità ancora maggiore se associato all’utilizzo della cartografia gestita col computer.

Esistono tanti programmi software, anche gratuiti, che permettono di vedere le mappe cartografiche sullo schermo del computer, in modo tale che alla posizione del mouse sulla mappa corrispondono sempre le coordinate, metriche o angolari, del punto indicato dal mouse, secondo il Datum della mappa.

Il Datum

Quando si parla di coordinate geografiche, è essenziale considerare l’ellissoide di riferimento, poiché la Terra non è una sfera perfetta ma un geoide. Per calcolare con precisione le coordinate, si utilizza un’approssimazione matematica del geoide con un ellissoide, definito all’interno di un Datum, che rappresenta le caratteristiche geometriche e dimensionali di riferimento. Nel tempo, diverse nazioni hanno adottato Datum locali per la loro cartografia, ma con l’avvento dei sistemi GPS si è diffuso l’uso del WGS84, un Datum globale introdotto nel 1984. Tuttavia, le coordinate possono variare a seconda del Datum utilizzato, motivo per cui è sempre necessario specificarlo. In Italia, oltre al WGS84, sono ancora utilizzati il Datum ED50 e il Roma 1940.

La calibrazione

Le mappe devono essere “calibrate” o “geo-referenziate”. Questo si può ottenere acquisendo una mappa, o parte di essa, con uno scanner, e poi con gli stessi programmi, selezionando almeno 4 punti non allineati della mappa, associando ad essi le coordinate rilevate dalla mappa e il Datum con il quale la mappa è stata realizzata, e salvando queste informazioni in un file che accompagna il file immagine della mappa.

Questa operazione può sembrare più o meno difficile e noiosa, ma si tenga presente che esistono su internet, o si possono acquistare, tantissime mappe già calibrate e pronte all’uso.

Una mappa calibrata è normalmente costituita dall’insieme di un file immagine JPG, PNG o altro, e un file di tipo testo, contenente il Datum e la corrispondenza tra i punti selezionati dell’immagine (in pixel) e le coordinate geografiche.

Il tracciamento

Il fatto più interessante è che, se su queste mappe seguiamo col mouse, per esempio, un sentiero riportato, o una mulattiera evidente, o un qualunque sentiero che sembra percorribile, possiamo disegnare una traccia che poi, sotto la forma di un piccolo file, possiamo trasferire dal computer sul nostro ricevitore GPS e che ci può guidare lungo il sentiero.

Inoltre, camminando col nostro GPS, possiamo registrare tutto il percorso effettuato, come sequenza di punti rilevati, per esempio, ogni 10 secondi, che poi possiamo trasferire sul nostro computer, sotto la forma di un altro piccolo file, e che ci permette di rivedere la nostra escursione, sovrapposta alla cartografia del posto visitato.

Parametri di navigazione

Il Waypoint è un punto di interesse, memorizzato nel ricevitore GPS. E’ possibile definire e memorizzare uno o più waypoint, ricavandone le coordinate da una mappa. Su tutti i ricevitori esiste una funzione di “marcamento” che consente di memorizzare la posizione attuale come waypoint. Ad esso è poi possibile attribuire un nome.

- FIX: è la posizione attuale.

- Rotta: è la direzione della congiungente tra punto di partenza e punto di arrivo. Può essere identificata come la percorrenza tra due o più waypoint.

- SOG (Speed Over Ground): è la velocità di movimento.

- Prua (Heading): è la direzione di avanzamento.

- Rilevamento (Bearing): è la direzione tra il Fix e il punto di destinazione.

Navigazione sulla mappa

I ricevitori GPS di tipo cartografico, incorporano una o più mappe commutabili a piacere, sulle quali è proiettato il nostro movimento. E’ possibile sciegliere tra una visualizzazione con mappa fissa e freccia in moto (Nord su) oppure una visualizzazione con freccia fissa e mappa sempre orientata, che ruota quindi ad ogni nostro cambiamento di direzione (Traccia su). La scala della mappa può inoltre essere variata a piacere con appositi tasti.

Una Rotta, come prima indicato, può essere identificata come un’insieme di waypoint collegati in un preciso ordine. Impostando una rotta e iniziando la navigazione, il GPS ci indica la direzione del primo waypoint, passando quindi al successivo e così via, fino all’ultimo di essi.

Con un semplice comando è inoltre possibile invertire la la rotta, invertendo l’ordine dei waypoint, per tornare indietro sulla stessa strada.

Nella seconda parte parleremo di come progettare l’escursione ed arrivare a produrre una traccia da utilizzare con qualsiasi ricevitore GPS.

Paolo Latella

Presidente CR Calabria FIE

L’articolo I sistemi GPS, un ausilio pratico per il trekking e l’escursionismo proviene da FIE Italia – Federazione Italiana Escursionismo.